LES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES - Contrôle des crues

1. QU’EST CE QU’UNE CRUE ?

Une crue correspond à une montée des eaux d’un cours d’eau due à des précipitations en forte quantité. Ce phénomène peut être accentué par différentes causes qui peuvent être d’origine humaine ou anthropique. L’imperméabilisation des sols ou une agriculture non adaptée sont des facteurs qui augmentent encore le risque d’inondation.

Les crues sont un phénomène naturel important pour le maintien des écosystèmes aquatiques. En effet, les crues permettent de remettre en eaux des zones déconnectées des cours d’eau (noues, bras morts) servant de frayères ou de zone de reproduction pour certaines espèces de poissons (ex : brochet). Les crues ont une action mécanique sur la morphologie du cours d’eau car elles permettent de remettre en suspension le fond du lit et évitent ainsi le colmatage. Dans le même temps, elles assurent un rajeunissement des berges. Cette action permet également la diversification du milieu propice à la diversification des écosystèmes.

Les inondations peuvent être de trois types [6]:

- par débordement direct, plus ou moins rapide, du cours d’eau qui quitte son lit mineur pour occuper le lit moyen et éventuellement le lit majeur.

- par remontée de la nappe sous-jacente. Lorsque le sol est saturé en eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés.

- par ruissellement ou stagnation d’eau pluviale. Les sols ayant une capacité d’infiltration ou d’évacuation insuffisante vont emmagasiner l’eau, créant une inondation. Le ruissellement est accentué sur les bassins versants anthropisés car l'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings, etc.) limite l'infiltration des pluies, ce qui occasionne souvent la saturation et le refoulement du réseau d'assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues.

Au niveau côtier, des inondations par submersion marine sont également possibles.

|

Une rivière est constituée de différentes zones et reliefs à savoir :

|

2. QUEL EST L’INTERET DE REGULER LES CRUES ?

Les crues peuvent également avoir un impact négatif sur les populations dans les bassins versants artificialisés où l’urbanisation s’étend dans le lit majeur des cours d’eau et dans les zones d’expansion des crues (zones inondables).

En effet, la plupart du temps, un cours d’eau chemine dans son lit mineur… (Figure 1)

… mais il arrive que lors de crues importantes, le cours d’eau occupe tout ou partie de son lit majeur entraînant un risque pour les populations vivant dans le lit majeur (figure 2).

La régulation des crues (et non pas leur suppression) est un enjeu important pour la protection des populations soumises au risque d’inondation. Il y a en France 13 300 communes dont 300 grosses agglomérations soumises à ce risque. En l’espace d’un siècle (entre 1910 et 2002), les inondations les plus graves ont fait de nombreuses victimes et ont engendré des destructions et donc des coûts importants [6].

Le risque d’inondation correspond à l’addition d’un aléa (crue) et d’un enjeu (habitation située dans la zone d’expansion du cours d’eau) :

Risque = aléa + enjeu

Afin d’éviter le risque, différentes mesures règlementaires ont été mises en place.

La directive européenne inondation relative à l’évaluation et à la gestion du risque d’inondation (octobre 2007), impose aux États membres d'identifier et de cartographier les bassins hydrographiques et les zones côtières à risque et d'établir des plans de gestion (PGRI).

Au niveau national, les programmes d’action et de prévention contre les inondations (PAPI) ont été lancés en 2002. Leur rôle étant de promouvoir une

gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement [7].

A l’échelle du département, des plans de prévention du risque d’inondation (PPRI) peuvent être élaborés avec pour objectif de caractériser le risque d’inondation et de préconiser des mesures visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes principalement en limitant l’augmentation du bâti en zone à risques et en préservant des champs d’expansion de crues [7]. L’élaboration d’un PPRI entraîne deux obligations :

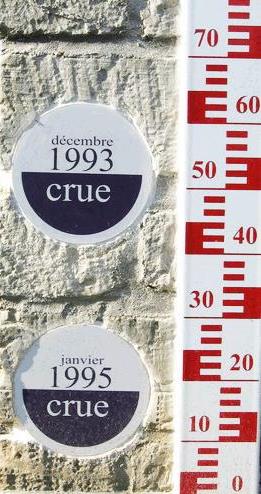

- La pose de repères de crues matérialisant les crues historiques et jouant le rôle de mémoire collective (figure 3) ;

- La mise en place de plans communaux de sauvegarde (PCS) pour les communes concernées par le PPRI ;

Le PCS est un document élaboré par le maire au niveau communal. Il a pour objectif d’organiser les secours et d’informer les habitants sur la conduite à suivre en cas d’inondation.

3. COMMENT LES ZONES HUMIDES PARTICIPENT AU CONTROLE DES CRUES ?

Les zones humides participent au contrôle des crues par deux mécanismes :

- L’écrêtement des crues

- La désynchronisation des pics de crue

a) L’écrêtement des crues

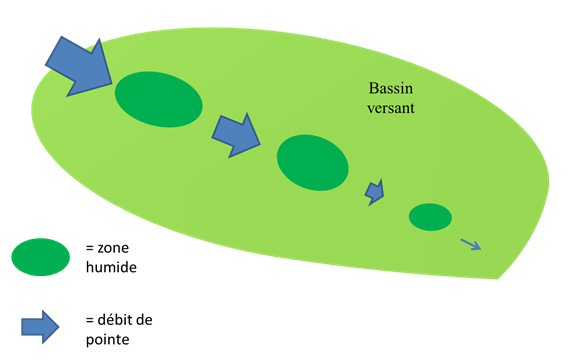

L’écrêtement correspond à une réduction et un retardement de l’arrivée des volumes d’eau au niveau de l’exutoire par transit au travers d’une zone humide. Cela se traduit dans les faits par une diminution du taux de croissance des débits de pointe (Qp). En effet, en absence de zones humides, les débits ont tendance à s’additionner au fur y et à mesure de la progression vers l’aval, ce qui augmente l’intensité de la crue. Les zones humides jouent le rôle de zone tampon. Ce rôle est d’autant plus marqué que le nombre de zones humides sur le bassin versant est important (figure 4).

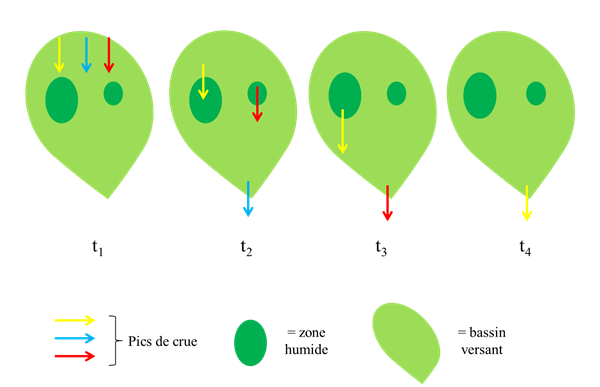

b) Désynchronisation des pics de crue

La désynchronisation des pics de crue correspond à un décalage entre les arrivées des pics de crue des affluents au niveau des zones d’étranglement d’un bassin versant. Le résultat observable est que la crue est moins intense (le débit est plus faible) mais plus longue à l’aval de la confluence (figure 5).

4. CARACTERISTIQUES DES ZONES HUMIDES

De manière générale, les zones humides qui présentent de bonnes aptitudes au stockage des eaux ont également un rôle intéressant pour le contrôle des crues. En effet, ce sont des zones qui vont retenir les eaux et ainsi diminuer les débits de pointes et créer un retard du pic de crue.

Il existe une complémentarité entre les différents types de zones humides. En effet, les zones humides littorales (pré-salé, mangroves,…) vont faire office de zone tampon pour atténuer l’effet des vagues avec pour conséquence une protection des littoraux. Les zones humides situées sur les versants vont intercepter les eaux de ruissellement. Les plaines alluviales sont celles qui présentent la plus grande capacité de contrôle des crues étant donné les volumes de stockage important qu’elles possèdent par rapport aux autres types de zones humides. Ainsi, il est important de considérer l’ensemble des zones humides dans la fonction de contrôle des crues.

Le rôle des écoulements souterrains est négligeable lors d’une crue. Malgré les volumes de stockage importants (une zone humide de 30 ha présentant un battement de nappe de 1 m (valeur courante pour une nappe libre) possède un volume de stockage potentiel de 300 000 m3), les vitesses d’infiltration des eaux vers la nappe (de l’ordre de 10-3 à 10-4 m.s-1) sont très inférieures par rapport aux vitesses d’écoulement des crues (de l’ordre de 1 à 3 m.s-1) [4].

Quelques données chiffrées [4] :

- Les débits de pointe sont réduits de plus de 60% à l’aval des bassins versants où les zones humides représentent entre 5 et 15% de la superficie du bassin.

- Les débits de pointe sont réduits de 50% lorsque les zones humides alluviales et de fond de vallée représentent moins de 5% de la superficie du bassin versant.

Ce tableau présente la capacité des différents types de zones humides à participer au contrôle des crues. Il est important de noter que la présence de « berges nues » sans végétation accentue les effets de la crue. Cela signifie que ces zones favorisent une progression rapide des crues.

Les informations présentées dans ce tableau sont données à titre indicatif. Au sein d’une même typologie de zone humide, l’importance de la zone dans le contrôle des crues est variable selon différents critères. Les enjeux liés à la fonction de contrôle des crues sur le bassin versant considéré, participent également à déterminer des objectifs de préservation ou de restauration, dans le cadre de documents de planification pour l’eau et l’aménagement du territoire. La présence d’une zone humide donnée sur un bassin versant peu anthropisé aura une importance moindre que la même zone sur un bassin versant plus artificialisé car, les enjeux sont plus importants (risques pour les biens et les personnes).

La fonction de contrôle des crues remplie par les zones humides est à mettre en exergue, lors des choix de gestion et de communication, lorsque les paramètres suivant sont identifiés [4]:

- présence d’enjeux soumis à l’aléa (enjeu + aléa = risque) (présence de zones habitées ou industrielles dans la zone d’expansion des crues par exemple).

- capacité potentielle de rétention significative (estimation basée sur la superficie de la zone humide).

| Type SDAGE | Sous type de ZH | stockage | Régulation crues | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Grands estuaires | |||

| 2 | Baies et estuaires moyens et plats | Baies et estuaires moyens et plats | ||

| Vasières | ||||

| 3 | Marais et lagunes côtiers | Marais et lagunes côtiers | ||

| 4 | Marais saumâtres aménagés | Marais saumâtres aménagés | ||

| 5 | Bordures et cours d’eau | Ripisylves | ||

| Vasières | ||||

| 6 | Plaines alluviales | Prairies alluviales | ||

| Forêts alluviales | ||||

| Bras morts et secondaires | ||||

| Marais alluviaux | ||||

| Grèves et bancs d’alluvions | ||||

| Berges végétalisées | ||||

| Berges nues | ||||

| 7 | Zones humides de bas fonds en tête de bassin | Marais | ||

| Prairies humides | ||||

| Tourbières | ||||

| Milieux fontinaux | ||||

| Petites zones humides de fond de vallée | ||||

| 8 | Régions d’étangs | Etangs (>1000m²) | ||

| 9 | Bordures de plans d’eau | Bordures de plans d’eau | ||

| 10 | Marais et landes humides de plaines et plateaux | Marais | ||

| Prairies humides | ||||

| 11 | Zones humides ponctuelles | Mares et étangs isolés | ||

| 12 | Marais aménagés dans un but agricole | Marais cultivés, rizières | ||

| 13 | Zones humides artificielles | Carrières réaménagées | ||

| Bassins de décantation et autres |

Exemples tirés de doc RMC 2006 illustrant l’importance des zones humides dans la régulation des crues [3].

| Fonction de contrôle des crues importante | Fonction de contrôle des crues moyenne | pour le contrôle des crues | le contrôle des crues |

Les 6.500 ha du secteur de la Bassée (vallée de la Seine en amont de Paris) assurent un rôle considérable de protection contre les inondations, de l’ordre de 65 millions de mètres-cube pour la plus grande crue connue (inondation de 1910). Le service rendu par cette zone inondable est équivalent à celui d’un barrage de 100 à 300 millions d’euros (approche de la valeur de remplacement). De plus pour une crue exceptionnelle les dommages évités.

Sur le bassin de la Maine en amont d’Angers, l’épanchement des eaux de crue de 1995 sur les 100 km² de marais et de prairies humides des basses vallées angevines a réduit la côte maximale atteinte au niveau de la ville d’Angers (5.400 m3/s à Montjean en aval immédiat de la confluence de la Maine et de la Loire) de 20 à 30 cm. Les zones humides ont ainsi contribué à atténuer la gravité des débordements dans les zones habitées (DIREN de bassin Loire-Bretagne ; Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 2005, in (36)).

Dans le secteur de Miribel-Jonage au Nord-est de l’agglomération lyonnaise 15% du débit transite dans les lônes, soit un débit en aval de 4390 m3/s au lieu de 4530 m3/s pour une crue centennale (Les Agences de l’Eau, 2000, n°89, in (36)).