FONCTIONNALITES DES ZONES HUMIDES : Rétention des toxiques

1. LES TOXIQUES

| Définition : Un élément trace est un « élément minéral existant dans des milieux divers à très faible concentration » (<100 µg.g-1) (IUPAC : International Union of Pure and Applied Chemistry) Le terme de « métaux lourds » renvoie le plus souvent à la toxicité de l’élément et associe métaux lourds (Cd, Cr, Cu, Pb,…) et métalloïdes (As et Se). Cette définition étant inexacte, le terme d’éléments traces métalliques est préféré au terme métaux lourds. |

On entend par toxiques à la fois les éléments traces métalliques et les composés organiques (hydrocarbures, solvants chlorés, produits phytosanitaires).

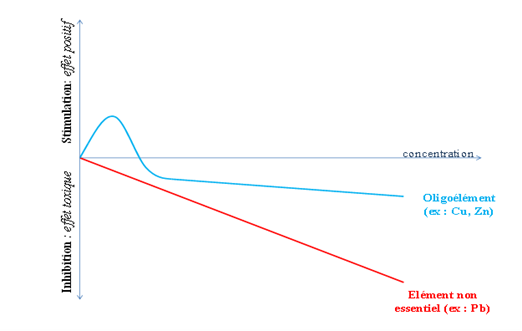

- Les éléments traces métalliques sont peu abondants dans l’environnement (d’où leur nom : ils sont présents à l’état de traces). Certains éléments traces sont essentiels aux processus biologiques à de faibles concentrations mais toxiques à des concentrations élevées (= oligo-éléments). D’autres sont toxiques même à de faibles concentrations (= éléments non essentiels) (figure 1) [2].

Les éléments traces potentiellement toxiques (ETPT) peuvent avoir une origine naturelle (constituants des roches) ou une origine anthropique (agriculture : engrais phosphatés contenant du cadmium, boues de stations d’épuration, lisier de porcs contenant du zinc et du cuivre ; apports atmosphériques : plomb lié aux émissions automobiles ; industrie ;…).

L’érosion des roches contenant des éléments traces métalliques (ETM) joue un rôle sur leur transport. Ainsi, les ETM liés à des particules de petite taille et de faible densité, deviennent mobiles lors des phénomènes d’érosion. Le ruissellement des eaux de pluie peut alors entraîner les particules vers de nouveaux réservoirs qui seront pollués. De plus, le transfert est favorisé par des sols ayant une faible capacité d’infiltration ainsi qu’une forte pente.

Le ruissellement sur des surfaces agricoles ayant reçu des engrais participe au transfert des ETM vers les milieux humides. Les inondations et le transport éolien sont également des moyens de transport des polluants. En effet, lors d’inondations, les surfaces agricoles se retrouvent inondées et les ETPT qui se trouvent à leur surface par apport d’engrais sont ensuite lixiviés.

- Le terme de composés organiques regroupe l’ensemble des molécules qui possèdent au moins un atome de carbone lié à au moins un atome d’hydrogène. Ces composés entrent dans la composition des hydrocarbures, des solvants chlorés, des phytosanitaires agricoles) [3] [4]. Les phytosanitaires sont très utilisés en viticulture pour éliminer les nuisibles des vignes.

En conclusion, les ETPT arrivent dans les zones humides de différentes façons (eaux de surface, eaux souterraines, précipitations,…). La charge en ETPT varie selon le degré de contamination des milieux traversés.

2. DANGER ET INTERET A LES RETENIR

La plupart des micropolluants possèdent une toxicité élevée qui présente un danger pour les écosystèmes. En effet, ce sont des composés biodisponibles qui s’accumulent dans les organismes végétaux ou animaux. Ces toxiques peuvent donc contaminer l’ensemble de la chaîne trophique et les milieux en question [2].

L’intérêt de retenir les ETPT repose surtout sur les enjeux de qualité à l’aval de la zone humide (AEP, baignade, pisciculture,…) et sur l’intensité des apports potentiels (rejets industriels, agriculture, rejets domestiques [4]. En effet, si les apports en micropolluants sont faibles, cette fonctionnalité de rétention des toxiques sera peu réalisée.

3. MECANISMES DE RETENTION

Les zones humides agissent sur les flux de polluants par différents processus (physiques, chimiques ou biologiques) à savoir :

- Adsorption des formes dissoutes sur les argiles ou la MO contenus dans les sols et les sédiments [2]. Les composés organiques sont généralement associés à des particules de diamètres plus faibles et qui de ce fait décantent moins facilement [4].

- Sédimentation des formes particulaires due aux courants faibles circulant au sein de la zone humide [3].

- Absorption des métaux par la végétation qui l’utilise pour réaliser son métabolisme. Le stockage par la végétation est plus ou moins pérenne. Les polluants rejoignent le milieu lors de la chute des feuille ou à la mort de la plante. Ce mode de rétention est également à l’origine d’un phénomène de bioaccumulation des polluants au sein des tissus vivants. Ainsi, toute la chaîne trophique peut être contaminée [2] [5].

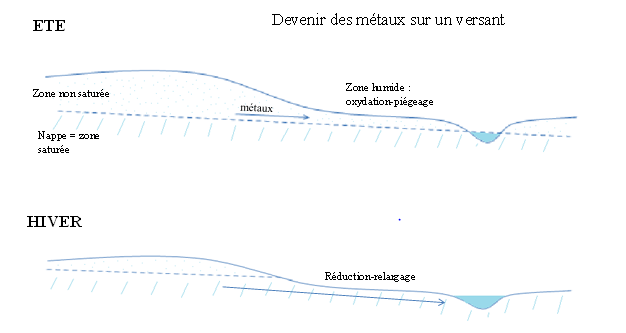

- Précipitation des oxydes métalliques. Durant le passage des hautes eaux aux basses eaux, l’oxydation des sols entraîne la précipitation des oxydes de fer qui font co-précipiter les métaux sous forme d’oxydes. En périodes de basses eaux, le processus inverse se produit, la réduction, entraînant la libération des métaux qui peuvent repasser en solution (figure 2). [1]

- Dégradation par les microorganismes du sol. Ces organismes vont consommer les ETPT pour réaliser leur métabolisme. Ce mécanisme est dépendant des conditions du milieu. (température, saison, type de polluants, pH, …), la moindre variation pouvant entraîner une inhibition des bactéries. Ce processus de rétention est faible en hiver du aux faibles températures et présente un pic en été au moment où les chaleurs sont les plus élevées [1] [3].

Au-delà du piégeage, certaines réactions chimiques pouvant avoir lieu au sein de la zone humide permettent de diminuer la quantité ou la nocivité des polluants. En effet, dans des conditions particulières, la forme chimique d’une molécule (=spéciation) peut être modifiée. Cette molécule peut alors être transformée en molécule moins toxique ou même changer de forme et être volatilisée sous forme gazeuse vers l’atmosphère.

Remise en circulation :

- Les sédiments contenant des teneurs en matière organique ou en argile élevées retiennent durablement les toxiques. Cependant, des phénomènes d’érosion par décomposition des composés organiques du sol associés aux toxiques entraînent la remise en circulation de ces composés [3].

- par les animaux herbivores qui vont exporter les ETPT accumulés dans les végétaux vers d’autres compartiments [3].

- lors de la mort des végétaux ou de la chute des feuilles ou par récolte [3]

- remobilisation par les processus inverses du piégeage : dissolution et désorption

Les phénomènes de fixation et de relargage des composés toxiques vont dépendre de certaines conditions (caractéristiques du toxique et de la zone humide). En ce qui concerne les toxiques, la rémanence de l’immobilisation des ETPT dépend de la volatilité des toxiques, de leur affinité pour les sédiments et la matière organique, de leur biodégradabilité [5].

La végétation de la zone humide, sa taille, son type, la teneur des sédiments en argile et matière organique et les conditions physico-chimiques à l’intérieur de celle-ci modifient la rétention des polluants.

4. CARACTERISTIQUES DES ZH CAPABLES DE REALISER LA FONCTION

Les processus mis en jeu sont similaires à ceux utilisés pour retenir les MES, les caractéristiques des zones humides jouant un rôle dans la fonction de rétention des toxiques sont donc les mêmes que pour les zones humides retenant les MES.

De manière générale, il est observé que les zones humides fermées et/ou fortement réductrices sont de meilleurs pièges que des zones humides moyennement réductrices [3] ou largement ouvertes vers l’aval ou de fonds de vallées.

La dégradation par les microorganismes de certains produits phytosanitaires est favorisée par l’existence d’un battement de nappe, c'est-à-dire d’une alternance de conditions oxydantes (quand le milieu n’est pas saturé en eau) et de conditions réductrices (quand le milieu est saturé en eau) [1].

La rétention des métaux dans les sédiments augmente avec la concentration en argiles et en matière organique [3].

Le rôle de la ripisylve est important comme le montre le graphique (figure 3) :

Figure 3 : graphique représentant le pourcentage de produit phytosanitaire passant (=pollution résiduelle) en fonction de la largeur de la bande enherbée

Certains indicateurs permettent d’estimer l’aptitude d’une zone humide à réaliser la fonction de rétention des toxiques [3].

- Connectivité au réseau hydrographique

- Surface de la zone humide

- Mesure de la teneur en éléments toxiques à l’entrée et à la sortie de la zone humide

- Potentiel Redox des sédiments

Les hydrocarbures sont plutôt retenus dans le système racinaire des peuplements à hautes herbes alors que les métaux sont plus retenus par la MO des tourbières, les marais et la vase des cours d’eau.

| Type SDAGE | Sous type de ZH | Régulation ETPT | |

|---|---|---|---|

| 1 | Grands estuaires | ||

| 2 | Baies et estuaires moyens et plats | Baies et estuaires moyens et plats | |

| Vasières | |||

| 3 | Marais et lagunes côtiers | Marais et lagunes côtiers | |

| 4 | Marais saumâtres aménagés | Marais saumâtres aménagés | |

| 5 | Bordures et cours d’eau | Ripisylves | |

| Vasières | |||

| 6 | Plaines alluviales | Prairies alluviales | |

| Forêts alluviales | |||

| Bras morts et secondaires | |||

| Marais alluviaux | |||

| Grèves et bancs d’alluvions | |||

| Berges végétalisées | |||

| Berges nues | |||

| 7 | Zones humides de bas fonds en tête de bassin | Marais | |

| Prairies humides | |||

| Tourbières | |||

| Milieux fontinaux | |||

| Petites zones humides de fond de vallée | |||

| 8 | Régions d’étangs | Etangs (>1000m²) | |

| 9 | Bordures de plans d’eau | Bordures de plans d’eau | |

| 10 | Marais et landes humides de plaines et plateaux | Marais | |

| Prairies humides | |||

| 11 | Zones humides ponctuelles | Mares et étangs isolés | |

| 12 | Marais aménagés dans un but agricole | Marais cultivés, rizières | |

| 13 | Zones humides artificielles | Carrières réaménagées | |

| Bassins de décantation et autres |

| Fonction de contrôle des crues importante | Fonction de contrôle des crues moyenne | Absence de rôle avéré pour le contrôle des crues |

Limites :

Les zones humides exercent en effet le rôle de zone tampon mais un apport continu ou trop important de polluants peut entraîner la saturation du sol en polluants qui ne seront plus retenus. Il y a alors un risque de contamination des cours d’eau en aval de la zone humide.

Si les concentrations en micropolluants sont trop importantes il y a également un risque d’atteinte à la qualité des écosystèmes [2] [4]. Les zones humides ne sont alors plus capables d’assurer la totalité des fonctionnalités qui lui sont attribuées.

La dégradation des toxiques est une fonctionnalité importante que remplissent presque toutes les zones humides à des degrés variables. Cependant, la dégradation des produits phytosanitaires s’accompagne souvent de création de sous-produits de dégradation qui peuvent présenter une toxicité supérieure à l’élément de départ.

Enfin, l’accumulation de toxiques dans les sédiments permet d’éviter que ceux-ci se retrouvent dans les cours d’eau aval mais cela peut également représenter un risque pour l’environnement. En effet, la remobilisation brusque des toxiques accumulés (lors de travaux par exemple) entraîne ainsi une pollution plus concentrée que si les toxiques n’étaient pas retenus (pollution diffuse).

Exemples tirés de doc RMC 2006 illustrant l’importance des zones humides dans la rétention des toxiques [3]:

- De récentes études ont montré les capacités de dégradation des pesticides par les bactéries et champignons dans des prairies et des boisements de cours d’eau : la capacité épuratrice de dispositifs enherbés de 6m de large atteint une moyenne interannuelle de 71%. Cette efficacité moyenne des « bandes » de 12 à 18 m a atteint 84 à 91% (AELB, IEA, 1997)

- La rétention du sélénium soluble a été étudiée pendant 2 ans dans un marais expérimental aux Etats-Unis, marais submergé par les eaux circulant lentement (53 l/min) et colonisé par des macrophytes émergentes et submergées. La disparition du sélénium introduit dans les eaux est comparée à celle qui se manifeste dans un ruisseau adjacent. La concentration en sélénium est réduite de 20% environ dans le ruisseau mais de plus de 90% dans le marais. La lentille d’eau (Lemna minor) s’est révélée l’espèce la plus efficace pour l’immobilisation du métal. Cette disparition présente des fluctuations saisonnières car le métal est absorbé pendant la période estivale de croissance des végétaux. A l’automne la disposition des résidus végétaux sur les sédiments s’accompagne d’une libération de sélénium en partie adsorbé sur les sédiments (l’adsorption étant plus rapide et plus importante dans les sédiments fins et riches en matières organiques que dans les sédiments sableux). Une partie du sélénium est par ailleurs exportée par volatilisation au niveau du matériel végétal en décomposition. La rétention à moyen terme (au-delà de l’année) dans la biomasse végétale s’effectue de manière sélective. Plusieurs études montrent que le zinc semble préférentiellement absorbé par les arbres de la forêt alluviale à bois dur (chêne, orme).Il est retenu dans les parties pérennes (branches, tronc, écorce). Par contre le cuivre est peu absorbé et surtout localisé dans les feuilles ce qui entraîne une restitution automnale (AELB, IEA, 1997).