LES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES : Rétention des MES

Les zones humides jouent un rôle important dans la préservation qualitative de la ressource en eau. En effet, elles sont complémentaires aux radiers d’un cours d’eau par leur participation à la rétention des MES.

1. PRESENTATION

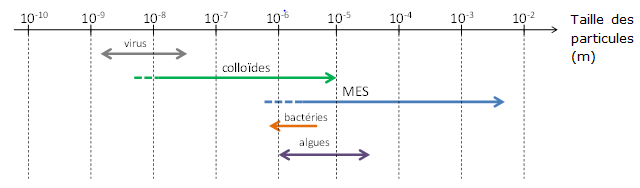

Les Matières En Suspension (MES) sont des particules solides insolubles de taille comprise entre 1µm et 1 cm (figure 1). Elles peuvent être minérales, organiques ou organo-minérales.

Les MES sont des particules qui se forment par érosion et qui sont ensuite transportées par ruissellement. Les phénomènes de crues et les flux de marée participent au transport par remise en circulation des MES qui se seraient déposées.

Leur concentration dépend des apports sur le bassin versant et des processus de transport. Les apports de MES sont d’origines diverses :

- Erosion des sols

- Erosion du réseau hydrographique (berges + fond du cours d’eau)

- Développement de plancton

- Divers : eaux usées urbaines, émissions industrielles,…

Les phénomènes d’érosion peuvent être amplifiés par les activités anthropiques qui modifient l’usage des sols telles que l’urbanisation ou l’intensification de l’agriculture [6].

Ces particules solides peuvent servir de support à d’autres éléments qui sont liés par des réactions physiques ou chimiques (ex : Ca2+).

2. ENJEUX LIES A LA RETENTION DES MES

Le dépôt de MES au fond des rivières entraîne un colmatage ayant des répercussions à différents niveaux. Tout d’abord, cela va inhiber le développement végétal et les échanges rivière-nappe qui entrent en jeu dans le processus de recharge des nappes et de soutien des étiages (fiches numéros a et b). Ensuite, les MES qui se déposent peuvent aussi colmater les frayères (entraînant la mort des alevins et) gênant leur reproduction. Les espèces piscicoles peuvent aussi être directement atteintes par le colmatage au niveau des branchies à l’origine d’un phénomène d’asphyxie.

De plus, les matières en suspension sont à l’origine d’une turbidité de l’eau qui empêche la bonne pénétration de la lumière et donc à la photosynthèse d’avoir lieu correctement. La photosynthèse est un processus réalisé par les plantes et certaines bactéries afin de fabriquer de la matière organique :

| Réaction de la photosynthèse : CO2 + H2O + Energie solaire → CH2O + O2 |

La photosynthèse conduit à la formation d’oxygène. Une diminution de la photosynthèse entraîne donc une diminution de la quantité d’oxygène produite pouvant être à l’origine d’une asphyxie du milieu pouvant conduire à la mort de certaines espèces.

En outre, les MES peuvent être le support et le vecteur de particules polluantes. Les polluants adsorbés à la surface des MES sont ainsi transportés et peuvent constituer des réserves de pollution potentielles.

La rétention des MES est donc un processus important qui participe à l’amélioration de la qualité de l’eau à l’aval de la zone humide.

Cette fonction apparaît importante notamment dans le cas où il y a une source de MES sur le bassin versant qui pourrait conduire à la dégradation de la masse d’eau (ex : la présence de sols nus en hiver, entraîne une augmentation des MES dans les cours d’eau).

3. MECANISMES DE RETENTION DES MATIERES EN SUSPENSION

- Sédimentation

Le ralentissement des eaux chargées en MES lors de leur passage dans la zone humide conduit à leur dépôt. La sédimentation dépend des caractéristiques des particules, de la vitesse de la lame d’eau et de la surface de la zone humide. Pour que la sédimentation ait lieu il faut que la vitesse de chute des particules soit supérieure à la vitesse de déplacement du fluide à travers la zone humide. Donc, celle-ci est favorisée pour des particules de densité élevée corrélées avec une vitesse horizontale de l’eau faible. Dans les milieux naturels, la sédimentation dépend principalement de la surface de la zone humide considérée, du débit de l’écoulement et de la taille des particules.

| Surface en eau (m²) | Diamètre des particules (µm) | Vitesse de chute (cm.s-1) | Rendement approximatif (%) |

|---|---|---|---|

| 3 | 2000 | 33.282 | 5 |

| 5 | 1500 | 18.721 | 7 |

| 12 | 1000 | 8.321 | 8 |

| 48 | 500 | 2.080 | 10 |

| 300 | 200 | 0.333 | 40 |

| 1202 | 100 | 0.083 | 70 |

| 4807 | 50 | 0.021 | 80 |

| 120183 | 10 | 0.001 | 98 |

- Floculation/précipitation (estuaires à l’interface eaux douces/eaux salées)

La floculation correspond à la rencontre des particules pour former un ensemble décantable. Les agrégats ainsi formés peuvent ensuite tomber au fond par gravité (= sédimentation).

La précipitation correspond à la création d’une phase solide au sein d’un liquide. Des phénomènes de précipitation d’oxydes, d’hydroxydes et de complexes carbonatés peuvent être observés dans ces mêmes secteurs [5].

- Filtration par végétaux :

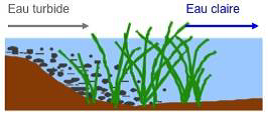

Les végétaux peuvent jouer le rôle de filtres mécaniques en retenant les matières en suspension qui passent au travers par ralentissement mécanique de la vitesse d’écoulement (figure 5).

L’ensemble des mécanismes présentés dépendent des caractéristiques de la zone humide et des particules. Ainsi, la concentration et la taille des particules, tout comme l’épaisseur et la vitesse de la lame d’eau influent sur la rétention des MES.

Les particules ainsi retenues peuvent à nouveau être mobilisées par érosion et par entrainement par les eaux lors de crues ou de reflux de marée

4. ETUDE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DE LA RETENTION DES MES PAR LES ZONES HUMIDES

Les zones humides capables de retenir les matières en suspension doivent présenter certaines caractéristiques.

- Zone de ralentissement : Les zones humides présentant des zones de calme caractérisées par de faibles vitesses d’écoulement sont favorables aux dépôts.

- Végétation : La présence de végétation permet un phénomène de filtration des eaux et donc de rétention des MES.

- Taille de la ZH : la taille de la zone humide intervient dans le mécanisme de rétention des MES. En effet, une grande surface favorise le ralentissement de la lame d’eau et donc la décantation des particules.

Efficacité des différents types de zones humides pour la fonction de rétention des MES :

| Type SDAGE | Sous type de ZH | Rétention des MES | |

|---|---|---|---|

| 1 | Grands estuaires | ||

| 2 | Baies et estuaires moyens et plats | Baies et estuaires moyens et plats | |

| Vasières | |||

| 3 | Marais et lagunes côtiers | Marais et lagunes côtiers | |

| 4 | Marais saumâtres aménagés | Marais saumâtres aménagés | |

| 5 | Bordures et cours d’eau | Ripisylves | |

| Vasières | |||

| 6 | Plaines alluviales | Prairies alluviales | |

| Forêts alluviales | |||

| Bras morts et secondaires | |||

| Marais alluviaux | |||

| Grèves et bancs d’alluvions | |||

| Berges végétalisées | |||

| Berges nues | |||

| 7 | Zones humides de bas fonds en tête de bassin | Marais | |

| Prairies humides | |||

| Tourbières | |||

| Milieux fontinaux | |||

| Petites zones humides de fond de vallée | |||

| 8 | Régions d’étangs | Etangs (>1000m²) | |

| 9 | Bordures de plans d’eau | Bordures de plans d’eau | |

| 10 | Marais et landes humides de plaines et plateaux | Marais | |

| Prairies humides | |||

| 11 | Zones humides ponctuelles | Mares et étangs isolés | |

| 12 | Marais aménagés dans un but agricole | Marais cultivés, rizières | |

| 13 | Zones humides artificielles | Carrières réaménagées | |

| Bassins de décantation et autres |

Données chiffrées [3] [4] :

- Une proportion de zones humides représentant 40% du bassin versant permet de piéger 90% des matières en suspension (Fustec et Frochot, 1995)

- Une proportion de 10 à 20% de zones humides réparties dans un bassin versant suffit à assurer une rétention importante des matières en suspension, l’efficacité maximale (environ 90%) étant atteinte avec une proportion de 40% de surface (Fustec et Frochot, 1994).

- Une zone humide boisée occupant 36 % de la surface d’un petit sous bassin (16,3 ha) de la Rhode River dans le Maryland (USA) piégeait 94 % des matières en suspension mobilisées dans les zones cultivées à l’amont, la majeure partie étant retenue dans les 20 premiers mètres de la ripisylve.

- Une étude menée par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne a montré qu’une bande enherbée de 6m retient 89 % des MES. Ce pourcentage s’élève à 84 % avec 12 m de bande et atteint les 99 % pour 18 m de bande enherbée.

Quelques exemples de rétention des MES par les zones humides [3]:

Le lac de Grand-Lieu au sud de Nantes (Loire-Atlantique) est alimenté par deux cours d’eau (qui drainent un bassin de 67000 ha) et se déverse jusque dans la Loire par un cours d’eau à pente très faible. En période de crue il couvre une superficie de 6300 ha de prairies périphériques alors qu’en été seuls 4000 ha sont en eau, dont la moitié occupés par une roselière (qui ont progressé de 16 ha par an entre 1945 et 1976 et qui régressent depuis au profit de zones boisées). Dans la partie constamment en eau, aux faibles profondeurs (< 0,7 m en juillet), il y a une couverture de macrophytes flottants.

Il ne reste que 600 ha non envahis par la végétation où la profondeur varie entre 1,2 et 1,7 m en juillet. Les études ont montré que depuis 7000 ans il y a progression de la végétation vers le centre du lac. Mais les aménagements réalisés au XIXe siècle et entre 1954 et 1962 ont modifié le fonctionnement hydraulique du lac accélérant la progression des végétaux. De plus les aménagements du bassin versant et les activités qui s’y sont développées (intensification de l’agriculture, urbanisation) ont modifié le fonctionnement hydraulique et augmenté les apports de nutriments. Il en résulte une eutrophisation responsable de l’envasement. De plus la sédimentation s’est accélérée depuis les cinquante dernières années surtout dans la zone à macrophytes de plus en plus développée (7,6 mm/an) (2).

SYNTHESE :

Rétention des MES (Matières En Suspension)

Les zones humides jouent un rôle important dans la préservation qualitative de la ressource en eau. En effet, elles sont complémentaires aux radiers d’un cours d’eau par leur participation à la rétention des MES (particules solides, insolubles, organiques, minérales ou organo-minérales, de taille comprise entre 1µm et 1 cm).

Les MES sont des particules d’origine naturelle (érosion) ou anthropique (industrie,…) qui sont transportées par ruissellement et dont la concentration dans les zones humides dépend des apports sur le bassin versant et des processus de transport.

Le dépôt de MES au fond des rivières entraîne un colmatage ayant des répercussions à différents niveaux. Tout d’abord, cela va inhiber le développement végétal et les échanges rivière-nappe qui entrent en jeu dans le processus de recharge des nappes et de soutien des étiages. Les MES qui se déposent peuvent aussi colmater les frayères ou directement les espèces piscicoles par colmatage au niveau des branchies à l’origine d’un phénomène d’asphyxie.

De plus, les matières en suspension sont à l’origine d’une turbidité de l’eau qui empêche la bonne pénétration de la lumière et donc à la photosynthèse d’avoir lieu correctement. Une diminution de la photosynthèse entraîne une diminution de la quantité d’oxygène produite à l’origine d’une asphyxie du milieu pouvant conduire à la mort de certaines espèces.

En outre, les MES peuvent être le support et le vecteur de particules polluantes. Les polluants adsorbés à la surface des MES ainsi transportés constituent des réserves de pollution potentielles.

Les MES sont retenues par les zones humides selon trois mécanismes :

- La sédimentation (chute des particules par gravité) ;

- La floculation/précipitation (formation d’agrégat de particules/formation d’une phase solide) ( cas des estuaires à l’interface eaux douces/eaux salées) ;

- La filtration par la végétation de la zone humide.

La rétention des MES est donc un processus important qui participe à l’amélioration de la qualité de l’eau à l’aval de la zone humide. Cette fonction apparaît importante notamment dans le cas où il y a une source de MES sur le bassin versant qui pourrait conduire à la dégradation de la masse d’eau.