Travaux en rivières Modification du profil en travers - profil en long du cours d’eau (D) Synthèse des prescriptions générales applicables : rubrique 3120 (rubrique 3.1.2.0 - Modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur)

Prescriptions concernant les données d’état initial

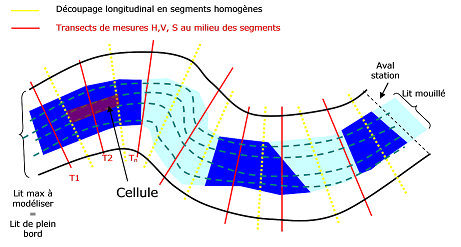

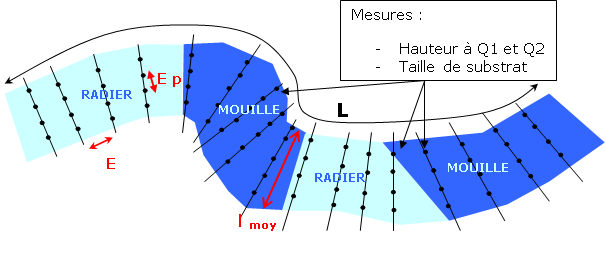

- Description des profils en travers, profil en long : plans, cartes, photos, composition granulométrique du lit mineur

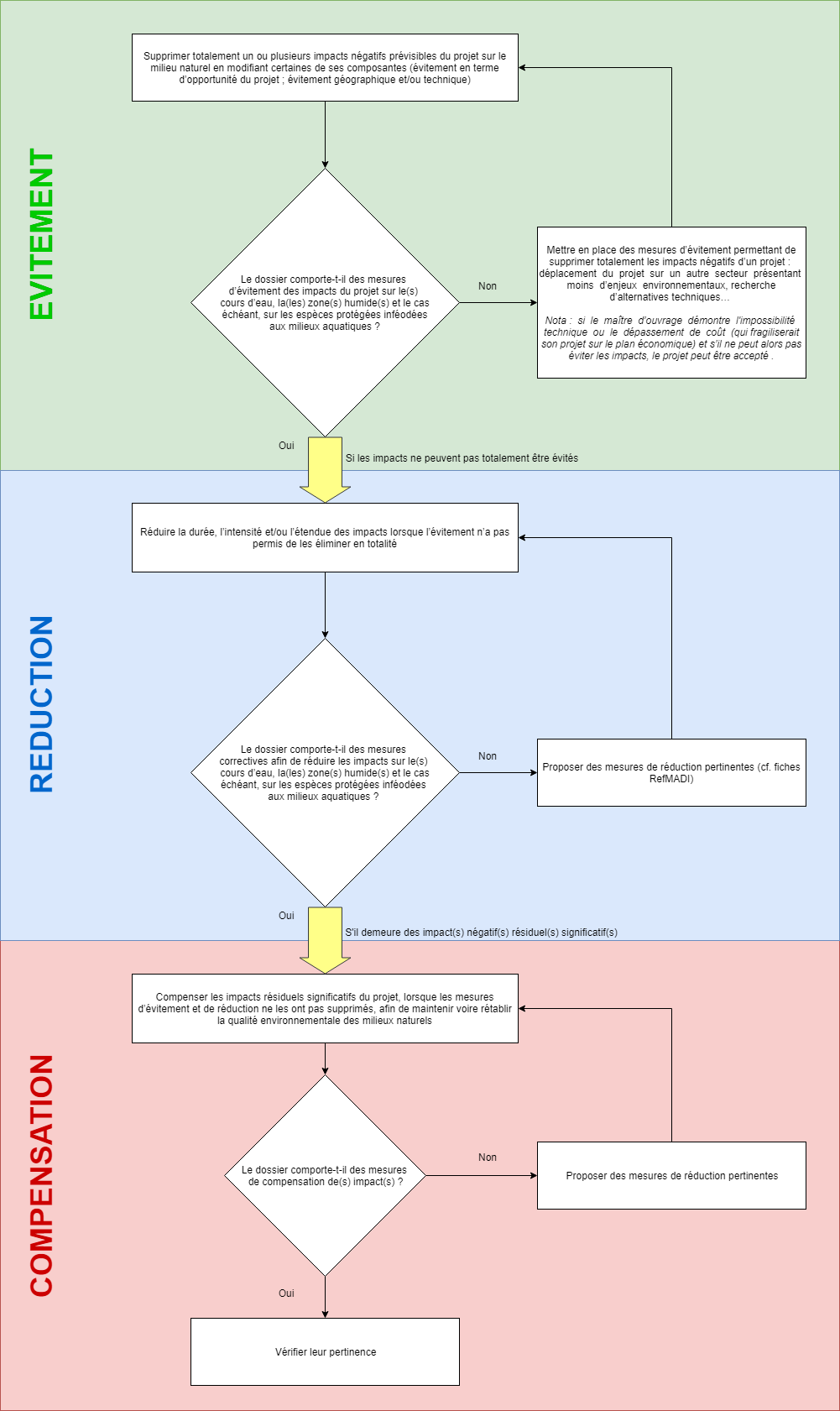

Prescriptions de mesures d’évitement ou corrective

- La composition granulométrique du lit mineur ne doit pas être modifiée

- L'espace de mobilité du cours d'eau ne doit pas être significativement réduit (appréciation sur un linéaire d'au moins 300 m selon projet)

- Les travaux et ouvrages ne doivent pas créer d'érosion progressive ou régressive, ni provoquer de perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval ou accroître les risques de débordement

- La résultante des travaux sur les hauteurs d'eau et les vitesses doit être compatible avec les capacités de nage des espèces présentes

- Dans le cas de la modification du profil en long/travers du lit initial ou du reprofilage du lit mineur réalisé, le lit mineur d'étiage doit être maintenu et rétabli et la diversité des écoulements conservée

- Dans le cadre d’une coupure de méandre, il doit être porté une attention particulière aux points de raccordements du nouveau lit, il convient d’indiquer la différence de linéaire du cours d'eau suite au détournement, de reconstituer les proportions de faciès comparables à l'état initial ainsi que la diversité des profils en travers

- Dans le cas de modification localisée (ouvrage transversal de franchissement de cours d'eau), il est nécessaire de garantir la continuité écologique (calage du coursier et de la pente), positionner le radier de l'ouvrage 30 cm au dessous du fond du lit du cours d'eau, recouvrir le fond du radier du substrat de même nature que celui du cours d'eau et aménager un lit d'étiage garantissant une lame d'eau suffisante

- Le raccordement ouvrage/lit aval doit être stabilisé par la mise en place d'un dispositif de dissipation de l'énergie en sortie d'ouvrage pour limiter les phénomènes d'érosion régressive

- Un plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers de la partie de cours d’eau aménagée doit être transmis au préfet à la fin des travaux

Prescriptions liées à la phase chantier

- Modulation du plan de chantier dans le temps et l'espace en fonction des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques, de la sensibilité de l'écosystème, notamment au regard des zones de frayères, de croissance, d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche ou d'agrément.

- Le plan de chantier doit préciser la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires de stockage

- Prévention des pollutions accidentelles, dégradations et désordres éventuels liés aux travaux ou installations