Description et Mise en œuvre de la méthode de l’IBL (Indice Biologique Lacustre)

PRINCIPE

Méthode permettant d’évaluer la capacité biogénique d’un lac (note /20) en regard des communautés de macroinvertébrés qui le peuplent. L’indice obtenu correspond à la moyenne géométrique de deux sous-indices : Indice biotique littoral de richesse et de diversité (Potentiel trophique = Bl : conductivité, calcium, nutriments) et l’indice de déficit taxonomique (Perte de richesse taxonomique entre la surface et le fond = Df, lié à l’oxygène dissous et à la matière organique)

MISE EN ŒUVRE

Echantillonnage

Les prélèvements sont réalisés à deux profondeurs distinctes :

- En zone littorale sur l’isobathe = 2 m

- En zone profonde sur l’isobathe correspondant à une profondeur = 0,66 * la profondeur maximale du lac

Le nombre de prélèvements à effectuer est proportionnel à la longueur de chacune des deux isobathes :

Pour la zone littorale : Nb = 4 log(e) (10*Ll + 1) avec Ll longueur de l’isobathe littorale (nombre de sites est arrondi à l’entier supérieur)

Pour la zone profonde : Nb = 2,5 log(e) (10*Lf+1) avec Lf longueur de l’isobathe profonde (nombre de sites est arrondi à l’entier supérieur)

Pour les petits lacs, le nombre minimum de points est fixé à quatre pour chaque isobathe

La surface de prélèvement doit représenter 1/20ème m2 et un volume de 1 dm3

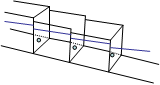

La distribution des prélèvements sur les 2 isobathes s’effectue dans le sens des aiguilles d’une montre

La distribution des prélèvements suit des transects basés sur les deux isobathes, complétée par des points supplémentaires sur l’isobathe littorale de longueur plus importante. Les zones où les isobathes sont resserrées seront évitées

Période d’échantillonnage

Au printemps après la fonte des glaces et le mélange des couches, en général entre mars et mai suivant l’altitude et les années

Matériel

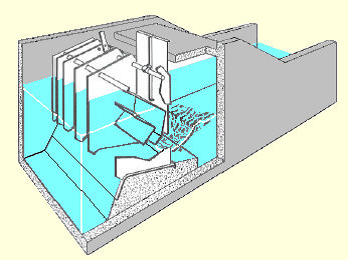

L’échantillonnage s’effectue à l’aide d’une benne Ekman modifiée de façon à n’obtenir que les cinq premiers centimètres de sédiments et ainsi éviter la dispersion des invertébrés dans un volume trop important. Les parties latérales de la benne sont lestées et un limitateur de pénétration est installé dans la benne

Préparation des échantillons

- Tamisage de l’échantillon dans des mailles de 250 μm de diamètre

- Stockage des échantillons dans un lieu réfrigéré après fixation dans une solution de formol à 5 %

Identification

Identification jusqu’au genre sauf :

- Pour les Diptères autres que les Chironomidae = Famille

- Pour les Nématodes = Embranchement

- Pour les Oligochètes, création de trois groupes : Tubificidae avec soies capillaires, Tubificidae sans soies capillaires, et autres Oligochètes

Dénombrement

Echantillons de fond : pas de comptage mais estimation du nombre d’individus selon trois classes (nb < 100 ; 100 < nb < 500 ; nb > 500)

Echantillons littoraux : détermination de :

- la densité de chaque taxon avec détermination du nombre d’individus par mètre carré

- l’occurrence de chaque taxon (selon le niveau de détermination donné ci-dessus)

DETERMINATION DE L’IBL

Détermination de l’indice biotique littoral

$Bl=\sqrt{vl(\log_{e} dl)}$ avec vl : nombre de taxons collectés sur l’isobathe littorale et dl : nombre d’individus / m²

Détermination de l’indice de déficit taxonomique

$Df=\sqrt{[ql(k*vf)/vl]}$ avec k : coefficient de correction des pertes de taxon entre les deux isobathes soit (0.033*vl)+1, vf : nombre de taxon collectés dans la zone profonde, ql : l’indice de qualité de la faune littorale (note de taxon indicateur collecté dans 50 % des prélèvements de la zone littorale)

Calcul de l’IBL

$IBL=2,5*\sqrt{Bl*Df}$ avec 0 ≤ IBL ≤ 20

INTERPRETATION

Le calcul de cet indice autorise l’évaluation de la capacité biogène du lac avec deux niveaux d’interprétations liés aux deux sous indices:

Le potentiel trophique des lacs (conductivité, calcium et nutriments)

La qualité du sédiment de fond (oxygène dissous et teneur en matière organique)

Le classement est d’ordre qualitatif :

- Lac de bonne qualité biologique => eubiotique

- Lac de mauvaise qualité biologique => dysbiotique

Classement d’ordre quantitatif :

- Lac caractérisé par une densité de faune faible : oligobiotique

- Lac caractérisé par une densité de faune importante : polybiotique