PRINCIPE

Même principe que la méthode IBGN classique à la seule différence que celle-ci a fait l’objet d’un ajustement dans le but de prendre en compte les spécificités locales et de permettre des comparaisons avec d’autres indices européens

MISE EN ŒUVRE

Station

La station est calée sur des séquences de faciès radier/mouille :

- Pour les cours d’eau de petite et moyenne dimension (classe P et M de la typologie nationale : de 8 à 25 m de largeur), 2 séquences de radier/mouille seront considérées, soit 12 fois la largeur du lit à plein bord.

- Pour les très petits cours d’eau (classe TP : 2 à 8 m de largeur)), prise en compte de trois séries, soit 18 fois la largeur du lit à plein bords

- Pour les grands cours d’eau (Classe G : 25 à 40 m de largeur), choix de deux séquences voire une soit 6 fois la largeur du lit mouillé à plein bord.

Choisir une limite de station sur une limite de faciès, tête de radier par exemple

Échantillonnage

Réalisation d’un échantillonnage séparé des habitats dominants et marginaux, soit 12 prélèvements (4 de plus que pour la méthode IBGN) :

- un échantillonnage des habitats dominants basé sur 8 prélèvements unitaires

- un échantillonnage des habitats marginaux, basé sur 4 prélèvements

Les 12 prélèvements sont réalisés en trois groupes de quatre relevés :

- Un premier groupe de 4 prélèvements sur les supports marginaux (S < 5% de la surface mouillée totale de la station) suivant l’ordre d’habitabilité (B1)

- Un second de 4 prélèvements sur les supports dominants(S > 5% de la surface mouillée totale de la station), suivant l’ordre d’habitabilité (B2)

- Un troisième groupe de quatre prélèvements sur les supports dominants, en privilégiant la représentativité des habitats (B3)

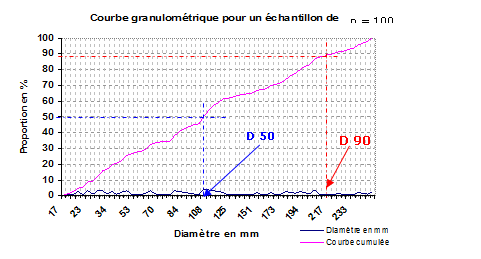

Surfaces minimales nécessaires pour la prise en compte du substrat dans le plan d’échantillonnage :

- Pour 2 <largeur cours d’eau (m) < 8, surface minimale substrat comprise entre 0,05 à 0,75 m2

- Pour 8 <largeur cours d’eau (m) < 15, surface minimale substrat comprise entre 0,75 à 2,5 m2

- Pour 15 <largeur cours d’eau (m) < 25, surface minimale substrat comprise entre 2,5 et7,5 m2

- Pour 25 <largeur cours d’eau (m) < 40, surface minimale substrat équivalente à 7,5 à 10 m2

- Pour largeur cours d’eau (m) > 40, surface minimale substrat > 10 m2

Chaque substrat est échantillonné dans la classe de vitesse la plus représentée pour ce substrat.

Période d’échantillonnage

Idem fiche IBGN.

Matériel

Idem fiche IBGN

Détermination

Contrairement au protocole IBGN, la détermination ne s’arrête pas à la famille mais peut aller jusqu’au genre pour certains taxons d’invertébrés.

Résultats

Expression des résultats sous la forme de trois listes faunistiques par échantillon :

- une liste équivalente IBGN (B1 + B2)

- une liste habitats dominants (B2 + B3)

- une liste habitats marginaux (B1)

- une liste faune globale (B1 + B2 + B3)

LIMITES

Méthode en cours de développement, les retours d’expérience sont insuffisants pour cibler les limites de la méthode