Principe de la démarche

L’évaluation de la mortalité des Anguilles lors de leur migration de dévalaison repose sur :

- l’estimation de la répartition des passages des Anguilles au niveau de la prise d’eau

- l’évaluation des dommages subis par le flux migrant transitant par les turbines

Répartition des passages d’Anguilles entre centrale et ouvrages évacuateurs

Période de dévalaison

La migration de dévalaison de l’Anguille se déroule principalement de début Octobre à fin Janvier. La dévalaison peut sur certains bassins débuter dès la fin de l’été et se prolonger jusqu’au printemps, voire être observée toute l’année sur les bassins où le débit fluctue peu (cours d’eau calcaires de Normandie)

Débits caractéristiques de la dévalaison

- La détermination des débits caractéristiques de l’hydrologie du cours d’eau nécessite d’établir la courbe des débits classés sur la période de dévalaison

- A partir des études radiopistage sur le Gave de Pau, on estime qu’environ 20% des anguilles argentées dévalent à un débit voisin du Q75, 20% autour du Q90, 20% autour du Q95, 20% autour du Q97,5 et 20% autour du Q99 (soit 100% au dessus de Q75 et 80% au dessus de Q90) - Modèle pouvant être affiné si des informations sur les rythmes de dévalaison sont disponibles localement ou avec de futures expérimentations

Estimation de la répartition des Anguilles au droit de l’ouvrage

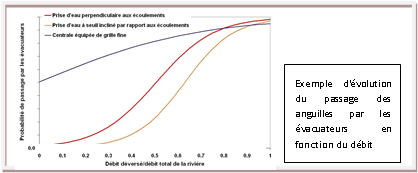

La proportion d’Anguilles transitant par les turbines est évaluée « actuellement » à l’aide d’une formule empirique qui est fonction du rapport débit d’équipement/débits caractéristiques et du rapport taille (longueur) de l’Anguille/espacement des grilles. Le calcul doit être fait pour chacun des 5 débits caractéristiques, la proportion finale étant la moyenne des 5 proportions obtenues

L’exercice est mené à partir des proportions des différentes classes de taille représentatives du stock d’Anguilles dévalant sur le cours d’eau en amont de l’ouvrage soit par défaut, pour les 3 classes de taille suivantes 50 cm, 70 cm et 90 cm)

|

|

Evaluation des dommages subis lors du passage par les turbines

L’évaluation des dommages se fait grâce aux formules prédictives de mortalité fonction du modèle de turbine. Ici aussi, il est recommandé d’effectuer les calculs pour les tailles représentatives sur le cours d’eau (ou pour différentes tailles d’Anguille, par défaut, 50 cm, 70 cm et 90 cm)

Passage par les ouvrages évacuateurs

Par extrapolation par rapport aux expérimentations menées sur les smolts de Saumon atlantique ou de Truite de mer, il est considéré que le passage des Anguilles par les ouvrages évacuateurs ne leur cause pas ou peu de dommages, dans la mesure où les poissons atterrissent dans une fosse de profondeur suffisante sans éléments agressifs

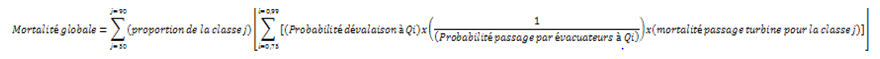

Evaluation de la mortalité globale au niveau de l’aménagement

La mortalité globale au droit de l’ouvrage est la somme des mortalités obtenues pour chaque valeur de débit classé caractéristique. La mortalité pour une valeur de débits classés correspond au produit du % d’anguilles dévalantes par la probabilité de passage par les turbines et par la mortalité induite lors du passage par ces mêmes turbines.

Commentaires

- Hormis les formules de mortalités par les turbines, les éléments de la méthode sont issus des suivis pluriannuels d’Anguilles dévalantes sur une série de 6 aménagements hydroélectriques sur le Gave de Pau (régime hydrologique nivo-pluvial). Les périodes et les débits caractéristiques de la dévalaison sont susceptibles de varier dans d’autres contextes hydrologiques et peuvent être affinés si des informations sur les rythmes de dévalaison sont disponibles localement

- L’enjeu dévalaison Anguille attaché à un ouvrage est également fonction de la position dans le bassin versant et des effets cumulés des ouvrages