Eléments techniques pour le récolement d'un ouvrage de franchissement par conception de type rampe en enrochements jointifs

L’étape préalable à la vérification de la conformité des dispositifs de franchissement nécessite de disposer des levers topographiques et niveaux d’eau réalisés par un géomètre expert à l’issue de la phase chantier : démarche de vérification de la conformité des travaux réalisés pour une passe à poissons

Mesures

(en fonction des possibilités d’accès sur la rampe)

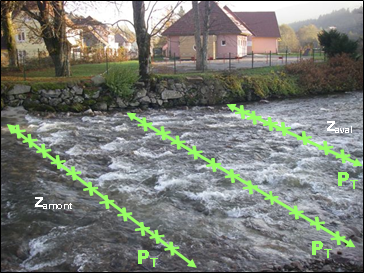

Conditions de niveaux d’eau amont (Zamont) et aval (Zaval)

Profil en travers (PT) :

|

|

- relevés : cote fond, cote ligne d’eau, vitesses débitantes (si possible mesure des vitesses au fond (0,2h depuis le fond), au milieu (0,4h) et en surface (0,8h depuis le fond) ; à 0,4h uniquement si h < 20 cm)

- nombre de profils : a minima 3 (un au niveau de la section de contrôle amont de la rampe, un sur la partie médiane en régime uniforme établi et un à l'extrémité aval) ; profils en travers supplémentaires selon hétérogénéité et longueur de la rampe

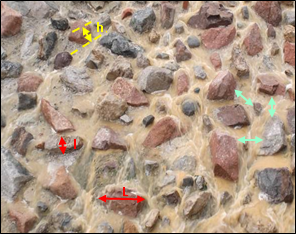

- nombre de points : a minima tous les 50 cm ; si plus de 5 m de largeur, nombre de points = largeur/10 ; si dévers latéral, distribution similaire des points en prenant compte le point haut et le point bas

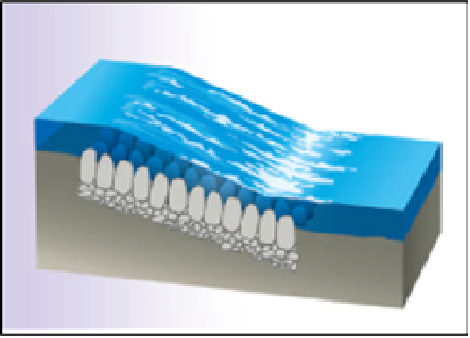

Mesure de la rugosité résultant de l'agencement des blocs : hauteur émergente, niveau de jointoiement des blocs ou point de contact entre blocs et distance moyenne inter-blocs

Selon la configuration en amont de la rampe, estimation de son débit d’alimentation par jaugeage au niveau de l'entrée hydraulique

Remarque : les cotes sont prises au sommet des enrochements dans les cas d'enrochements disposés un à un de manière compacte sans joint, sinon au niveau du jointoiement

Conformité du génie civil

A partir des mesures précédentes :

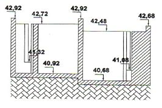

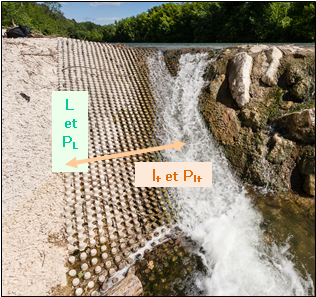

Etablissement du profil en long (PL) et pente moyenne de la rampe

- Un seul profil en long pour les seuils inférieurs à 10 m de large

- Un profil en long supplémentaire par tranche de 10 m de largeur pour les rampes de largeur supérieure 10 m

Calcul du dévers latéral : profil en long supplémentaire selon hétérogénéité

Conformité des écoulements

A partir des mesures précédentes :

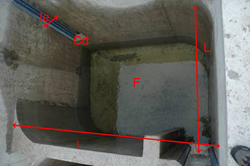

Calcul de la hauteur d’eau au niveau de chaque profil en travers, notamment de la section de contrôle de la rampe

Représentation des champs de vitesses pour chaque transect

En cas de difficulté d’accès pour certaines mesures, estimation de la vitesse moyenne et du débit par la formule de Manning-Strickler