Démarche de diagnostic MONTAISON « passes techniques »

L'ensemble des passes techniques est composé des passes à bassins, des rampes rugueuses, des pré-barrages et des passes à ralentisseurs.

Recueil de données préalables

Données sur les ouvrages

- Caractéristiques du barrage, vannages

- Type de passe à poissons, hauteur de chute à l’étiage

- Gestion du barrage en fonction des débits et évolution des niveaux d’eau amont et aval

- Documents disponibles : dossier police de l’eau, plans d'exécution, plan de récolement, actes administratifs, ...

Ces données permettent de cibler les débits de fonctionnement de l'ouvrage et les périodes de fonctionnalité a minima de l'ouvrage.

Données hydrologiques

- Débit d’étiage, module à hauteur de l’ouvrage

- En fonction des données disponibles : courbe des débits classés

- Hydrologie en période de montaison pour chaque groupe d’espèces ciblées : a minima valeur basse et valeur médiane

L’objectif est de préciser les espèces à prendre en compte dans le diagnostic, en s’appuyant sur les données disponibles, selon le contexte de mise en conformité ou de création.

Données biologiques

- Espèces ciblées initialement et nouvelles espèces à prendre en compte

- Stades ou classes de tailles concernés pour chaque espèce ciblée

- Capacité de franchissement (nage, saut, ...) de chaque espèce ciblée (protocole ICE)

- Périodes de migration pour chaque espèce

Acquisition de données sur le terrain

Au regard des données acquises préalablement, il conviendra de réaliser des mesures de terrain dans des conditions caractéristiques des périodes de migration en conditions normales d’exploitation (passe à poissons entretenue). 1 à 2 campagnes de mesures à des débits différents selon complexité du dispositif.

Attractivité du dispositif

- Implantation du dispositif et positionnement de l'entrée piscicole (situation par rapport à la zone d'attrait)

- Débit dans le dispositif par rapport aux débits concurrents, présence et mode de restitution du débit d’attrait (bassin aval ou proximité dispositif)

- Orientation et forme du jet de sortie (type de jet, hauteur et largeur du jet), masquage du jet par débits concurrents

- Observation des écoulements et des zones de recirculation

Génie civil

- Etat du génie civil

- Relevés de la géométrie du dispositif et des cotes des points singuliers (démarche de vérification de la conformité des travaux réalisés pour une passe à poissons)

Ecoulements

- Mesure des niveaux d'eau amont/aval avec les valeurs retenues lors de la conception du dispositif

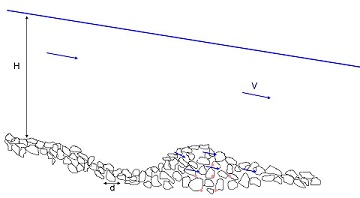

- Conditions hydrauliques (en fonction du type dispositif, les points de mesure sont différents : passes à bassins, passes à ralentisseurs, passe en enrochements) : dénivelés entre bassins, vitesses, tirant d’eau

- Suralimentation en débit (écoulements parasites dus à une détérioration du génie civil ou au calage des bajoyers)

Contraintes d’entretien

- Positionnement de l’entrée amont et accès au dispositif

- Drome ou déflecteurs amont

- Grilles de protection au niveau de l’entrée hydraulique (type et espacement)

Diagnostic franchissabilité montaison

Attrait du dispositif

- Attractivité dans la plage de débit de fonctionnement en lien avec le comportement des espèces cibles

Conditions hydrauliques entrée aval

- Forme du jet au niveau de l’échancrure aval (décollements latéraux, instabilités, dénoiement)

- Chutes ou vitesses au niveau de l’entrée piscicole et évolution sur la plage de fonctionnement du dispositif

- Cisaillement du jet de sortie au droit de l’échancrure aval

Franchissabilité du dispositif

- Conformité du génie civil par rapport aux critères de dimensionnement vis-à-vis des espèces cibles (espèces initiales et nouvelles) : largeur échancrure, géométrie des bassins, pente, dévers latéral, caractéristiques des ralentisseurs, agencement, macrorugosités

- Conformité des conditions hydrauliques sur la plage de fonctionnement avec les capacités de franchissement des espèces cibles (espèces initiales et nouvelles le cas échéant) : dénivelés entre bassin, vitesse d’écoulement, puissance dissipée, tirant d’eau

Diagnostic global

Fonctionnalité globale du dispositif

- Détermination des paramètres induisant une sélectivité du dispositif et origine des non-conformités (implantation, conception, débit d'alimentation, entretien, dégradation génie civil, mauvais réglage des parties mobiles)

- Détermination de la fréquence et de la durée de la sélectivité du dispositif :

- sur la plage de fonctionnement utilisée pour le dimensionnement

- en fonction des périodes de migration des espèces cibles (espèces initiales et nouvelles)